焊接科技工作者風采 │ 記上海市焊接學會張培磊理事

張培磊工學博士 上海工程技術大學教授、上海市焊接學會第十一屆理事會理事

其主要研究領域包括:[1]激光-電弧復合焊裝備及工藝一體化制造;[2]非晶合金的激光增材制備;[3]機器人智能化激光焊接裝備及制造技術;[4]超快激光微/納米尺度精密加工及應用。曾赴中南大學和德國亞琛弗朗霍夫ILT激光技術研究所從事訪學研究,一直致力于激光與材料相互作用、激光智能制造系統、非晶合金激光精密制造等領域的研究。目前已在激光智能制造、材料結構表征與性能評價等領域的國際知名期刊發表SCI、EI收錄論文150余篇,獲得國家發明專利授權20余項、實用新型專利授權5項。指導學生完成國家級、上海市等大學生創新訓練計劃項目12項,指導研究生獲國家獎學金6人次,指導學生獲上海市大學生新材料創新創意大賽一等獎。擔任SVOA Materials Science & Technology期刊編委、Coatings期刊特刊編輯、Frontiers in Metals and Alloys期刊評論編輯、焊接雜志社青年編委、《金屬加工(熱加工)》編委。目前為上海市焊接學會理事、中國機械工業教育協會焊接技術與工程專業教學委員會委員,中國機械工程學會焊接分會委員,中國機械工程學會高級會員、中國光學學會激光加工專業委員會委員、中國汽車工程學會會員、教育部學位論文通訊評議專家、擔任上海市激光先進制造技術協同創新中心首席研究員。作為項目負責人已完成國家自然科學基金、中央軍委總裝備部預研項目、上海市自然科學基金、上海市高新技術領域重點項目、新疆自治區科技援疆專項、克拉瑪依市重大專項等多項國家、省市級課題的研究。獲全國博士后創新創業總決賽銅牌、上海科技進步一等獎、新疆機械電子工業科學技術進步獎一等獎、國際焊接學會會刊《Welding in The World》2022年度最佳論文獎,入選美國斯坦福大學和愛思唯爾(Elsevier)發布的《2022年度全球前2%頂尖科學家榜單》(World’s Top 2% Scientists),多次入選中國焊接學者圖譜名單(2014-2021),入選中國焊接領域知網論文被引用最多的學者(全國第3名——2017-2021),入選江蘇省“雙創人才”。

張培磊多年來一直認為焊接是機電、材料、控制、計算機等領域的多學科交叉專業,也秉持著這種多學科綜合研究的思路去開展解決實際焊接問題的科研工作。近年來,其領導的國際科研團隊在厚板的激光-電弧復合焊應用領域的工作就體現了這種思路。激光-電弧復合焊作為一種新型高效的焊接方法,它既能充分發揮兩種熱源各自的優勢又可以彌補各自的缺點,因此,激光和熔化極惰性氣體/活性氣體電弧焊(MIG/MAG)也被稱為最有前途的復合焊接模式之一,各行業包括船舶、工程機械等對大厚板激光-電弧復合焊技術需求甚大,應用范圍也在迅速擴大。但是目前學術界對于其熱源精確的復合物理機制還未完全揭示,導致了該項技術在應用推廣過程中出現了各種瓶頸問題,這就需要根據激光-電弧復合焊特點,結合材料和軟件。

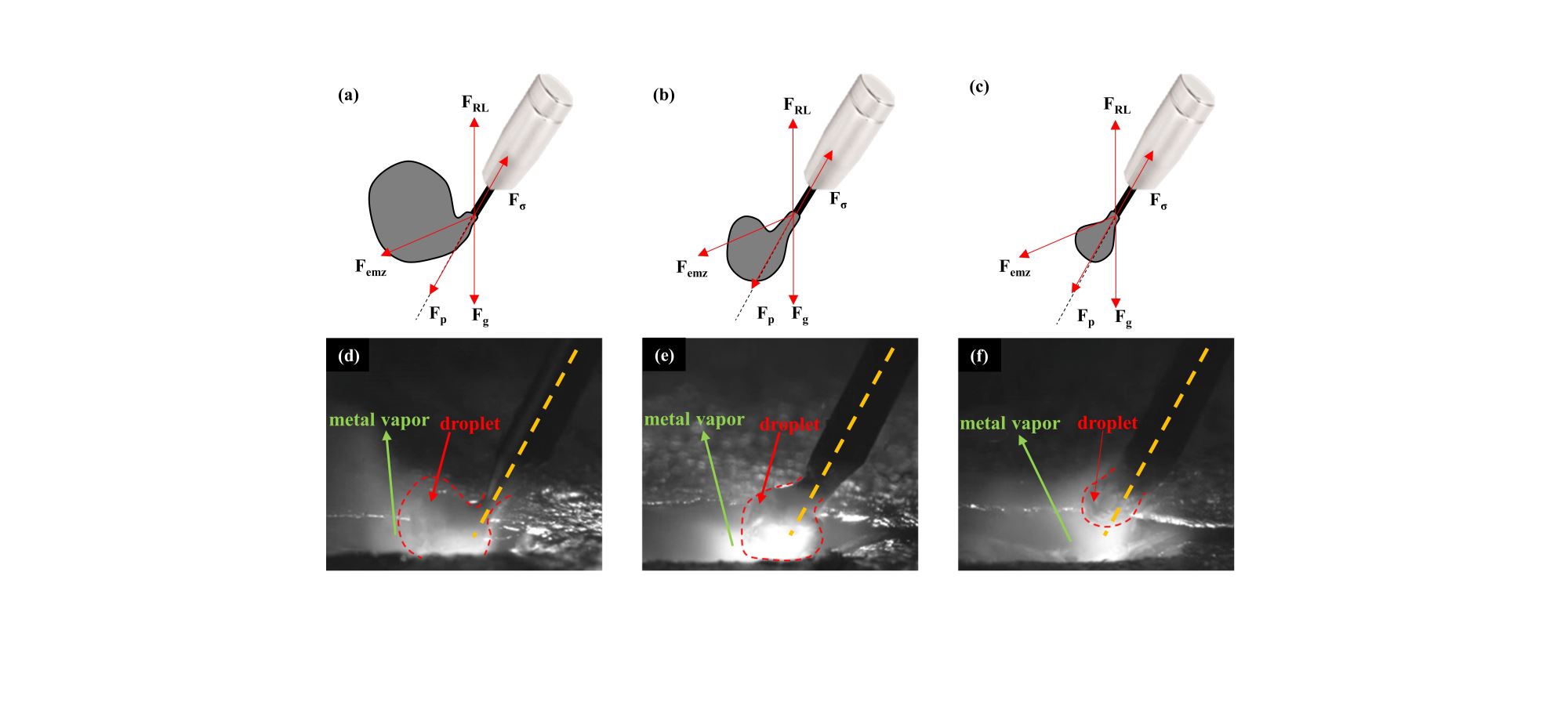

張培磊領導的團隊緊緊抓住復合焊焊接的核心問題——熔滴過渡的動態行為來解決焊接中出現的缺陷及其它成形問題。因為熔滴過渡行為既可以為焊接過程提供準確的動態信息,又可以有效地判斷焊接過程的穩定性。同時,焊接缺陷的產生與熔滴過渡行為又有著密切的聯系,非穩定性缺陷的出現與焊接熔池的隨機失穩有著千絲萬縷的關聯,一度成為激光-電弧復合焊缺陷分析的“攔路虎”。該團隊綜合運用激光物理、金屬材料學、流體力學、電氣控制等方法,逐步突破了缺陷分析的局限,為激光-電弧復合焊熔池流動提供了新的建模思路,并優化了目前常用的數值模型。根據試驗觀察,發現在短路和滴狀過渡模式下,激光會促進熔滴過渡,而激光在射流過渡模式下反而阻礙了熔滴過渡,作用在熔滴上的電磁力和等離子體力的大小和方向是影響熔滴過渡行為的關鍵,電磁力和等離子體力的大小和方向是由于熔滴中電流分布的變化而轉變的,這是由低電離電位的激光感應等離子體引起的。進一步,采用實驗與模擬計算結合的方法,研究了焊接工藝參數對中厚板激光-電弧復合焊材料熔化、焊縫成形及焊接缺陷的影響規律;研究了復合焊過程中小孔動態形態、熔池流體流態特征及各類缺陷的變化規律,探明了熱輸入形式與熔池行為及凝固過程的關系。

圖 熔滴過渡受力分析

張培磊領導的團隊已經在激光-電弧復合焊領域完成國家及上海市課題5項,發表學術論文30余篇,獲得5項國家發明專利授權,這些研究成果都為激光-電弧復合焊技術的應用與發展提供了堅實的理論基礎。目前,該團隊已經逐步解決了中厚板激光-電弧復合焊的成形機理問題,厘清了激光-電弧耦合機理、熔滴過渡的模式轉變原因、熔池流動失穩與表面缺陷之間關聯等多個基礎問題,從而獲得了厚板激光-電弧復合焊工藝開發的“鑰匙”,避免了之前只能通過大量“試錯法”摸索焊接工藝窗口的做法,大大縮短了工藝開發周期、提高了工藝開發效率和降低了開發成本,這些成果已經在船舶、石化能源、鋼結構、工程機械、汽車等行業取得了快速的應用。

上海工程技術大學

材料科學與工程學院簡介

上海工程技術大學材料科學與工程學院始建于1978年,前身為上海交通大學機電分校熱加工教研室。現有在校生1500余人,其中本科生1100多人,碩士研究生400余人。學院擁有一支年齡與學院結構合理、綜合素質高、學術造詣深的教師隊伍。截止到2023年6月底,學院教職工共103人,其中專任教師78人,35歲以下博士教師11人;雙聘院士1名,國家級人才5人,省部級人才16人。

學院現設有材料科學與工程、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、電子封裝技術4個本科專業。其中材料科學與工程專業通過教育部工程教育專業認證,材料科學與工程專業與材料成型及控制工程專業入選上海市一流本科專業建設點。學院著力培養在材料表面高能束加工研究與應用、材料成型與控制工程、焊接技術與工程,電子封裝技術、薄膜材料研究與應用等領域內從事設計、制造、研究、開發和運行管理等方面工作的具有創新意識的應用型高級工程技術人才,近五年歷屆畢業生就業率均在98%以上。

學院于2006年獲批 “材料加工工程”二級學科碩士學位授權點,2011年獲批“材料科學與工程”一級學科碩士學位授權點,2021年 獲批“材料與化工”專業學位授權點。學科契合國家“十四五”智能制造發展規劃需求、策應“上海先進制造業”發展規劃需求,聚焦芯片制造關鍵技術、航空航天、汽車、大飛機制造等先進裝備制造領域的研究。2021-2022年“材料科學”學科連續三年進入ESI全球排名前1%,“材料科學與工程”學科在2021年軟科中國最好學科排名中位列前50%。

學院現擁有上海市Ⅲ類高峰學科1個(材料科學與工程),省部級科研平臺2個(上海市激光先進制造技術協同中心、上海市激光智能制造及質量檢測專業技術服務平臺),1個通過CNAS和CMA雙認證實驗室1個(材料及構件可靠性測試分析實驗室)。現有建筑面積6000平方米,固定資產近1.5億,擁有大型設備153臺,包括多工位的16kW激光器、高精密激光一體化智能加工系統、高壓/中壓電子束焊機、Talos F200S場發射透射電鏡、配有EBSD和FIB的場發射掃描電鏡、納米壓痕儀、ICP光譜儀、Gleeble3800熱模擬試驗機、各種測量范圍的拉伸、疲勞、硬度試驗機等先進的材料制備、加工和分析檢測設備。

loading......

loading......