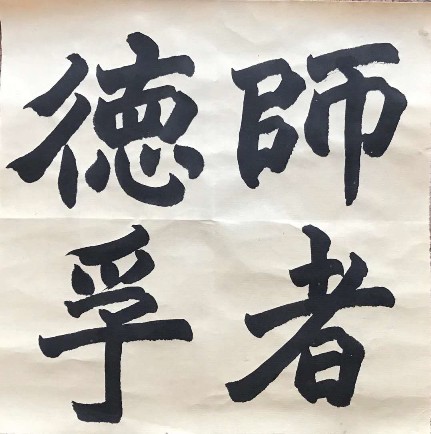

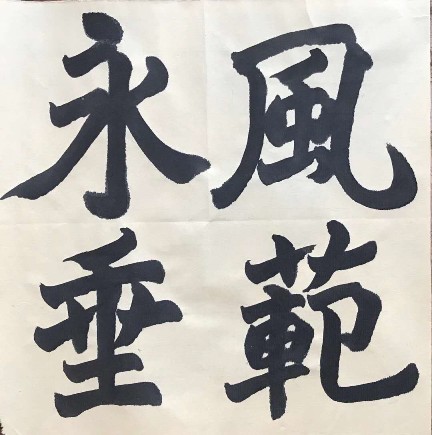

師者德孚,風范永垂 ——追憶何德孚教授

|

|

| 圖1、圖2 劉榴老師書法 | |

圖3 從右至左:劉榴老師和何德孚老師、吳祖乾老師、黃海谷老師

今年3 月中旬,新冠病毒來襲不久,焊接同行群中突傳噩耗:上海交通大學何德孚教授不幸于 3 月 13 日在上海第六人民醫院病逝!

真正令人難以置信!何老師年過八旬,但依然是在交大上班時的模樣,行動敏捷,思路清晰,踴躍參與著一些焊接學術活動。后來,聽說生血液病住院了,但斷不至于如此快的就告別人生。說真的,人們只能嗟嘆:生命真脆弱,醫學太無能!

這是一個大家不愿接受、但又是一個冰冷而無法改變的事實。知道何老師故去的消息不久,我打電話問候了何老師老伴龔教授,望她節哀順變,并說當防疫情況許可時去看望她。

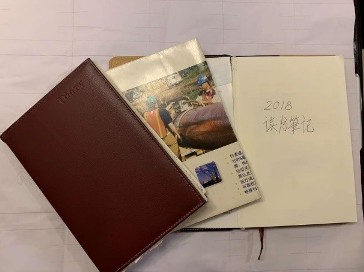

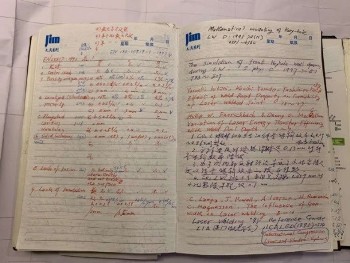

半個多月前我去看了龔老師,因何老師去世已經四個多月,龔教授(復旦大學醫學院 - 原上海醫科大學)的情緒已略顯平服。談起何老師,龔教授說:“何德孚這個人平時處理事情不會考慮個人私利。已經退休了,還在忙著焊接的事情。不管在交大上班,還是退休以后,他忙的事從不和家人提起。這一次整理他的遺物時,發現他退休以后記了整整四大本讀書筆記,都是有關焊接方面的事情,寫得非常工整,兒孫們看了都為之動容。” 我知道,龔教授所說絕非溢美之詞。

離開何老師已經永遠離開的家,思緒難已,憶及這些年和何老師的文字交往,頓覺自己應當寫點什么,以作為對他的追思。

我于 1987 年 8 月進入輕工業上海焊接技術研究所,從那時起認識何德孚老師。研究所以上海交大焊接教研組為基礎,分若干研究室,每個室都由當時國內該領域卓有成就、名重一時的教授作為領頭人,比如,朱正行教授領銜電阻焊室;王錟教授領銜焊接材料室;齊志楊教授領銜精密焊接室…… 何老師的研究室以研究管材焊接為主。每個研究室的規模都不大,多不過五、六人,少則兩、三人,平時如無必要,各室之間互動不多。

何老師給人的印象是比較嚴肅,不茍言笑,講話直率、嗓門大是他的特點。日常的行動總給人一種行色匆匆、有事正待處理的感覺。在與人交往和工作中,他少有客套、務虛的鋪墊,往往會坦誠地說出自己的觀點,有時還會據理力爭,但這種爭論只是一過而已,需要鉆研那么多科研問題,需要精益求精地備課,他胸中根本沒有存儲這類瑣事的空間。相處稍久,人們都會習慣他的這種脾氣。然而,對于品性、價值觀之異同者,何老師則向來秉持“道不同,不相為謀”,‘敬’而遠之。嘗曰,吾擅之事,彼等不會;彼等喜作事,吾不為也。

在研究所工作期間,和何老師有關的兩件事我一直記憶猶新。一件是我請何老師提供咨詢的個人私事,一件則是交大焊接教研室主任的推選。

1990 年稍后,我老家朋友的孩子考進交大少年班,升二年級時需選擇專業,全國招生的少年班僅 20 名學生,學校基本上滿足個人所選的志愿。工業外貿系當時極熱門,小孩本人很想去該系。我請何老師談談看法,何老師不以為然,他言簡意賅地說,挑選專業應該以‘可讀性’為主(原話),他說,工外系的優勢就是外語教學,有外籍老師上課,將來工作單位、效益可能不錯,少年班學生選擇這個專業可惜了!年輕人更應挑選‘可讀性’強的專業,打下扎實基礎,方能有利于將來的發展。結果,這個小孩聽從了我轉述的建議,轉而挑選自控專業,后又去新加坡南洋理工讀碩博,如今個人事業發展很好。

所說選舉是這樣一個過程:當時,由于某種特殊背景,交大焊接教研室主任人選(同時也是研究所所長)的確定碰到難題,經多方協商,大家一致同意投票選舉,即協商推選幾名候選人由焊接教研室所有人員無記名投票,一人一票,公開選舉。結果,本人積極性不高,選前也不被看好的何德孚教授一舉當選。對于這個結果,人們評論很簡單:“公道自在人心!”

我 1995 年離開焊接所到振華港機(后改為振華重工)工作,和何德孚老師的接觸反而多了起來。振華產品以出口為主,項目合同均規定必須執行的外國標準。因工作場所不在上海,不能每天回家,業余時間我多用來翻譯國外標準,以滿足公司項目所需,其中主要是美國焊接學會(AWS)的焊接規范。從 1996 年起為公司翻譯以滿足公司內部使用起,到后來 AWS 授權我翻譯的幾部規范,何德孚老師一直是我邀請的譯文審稿者。

和一般審稿者不同,他還常常結合他深厚的焊接學科基礎,借審稿之際專注研讀規范條款。過去,他很少接觸 AWS 的標準文獻,通過審稿,他十分欣賞 AWS 焊接標準的系統、權威。在請他審核 2010 版《橋梁焊接規范》譯文時,我介紹了這部規范對熔化極實心焊絲氣體保護電弧焊方法(GMAW)的種種限制,他審稿的同時,就認真研究規范各章相關條款,并結合他深厚的理論基礎和豐富的經驗,撰寫了 “冷搭接 - GMAW 焊縫值得警惕的一種未熔合缺陷 (美國橋梁焊接規范讀后之一)” 一文。2013年前后,他負責編寫《大辭海》材料工程篇中的焊接條目時,還特地向我要了最新版 AWS A3.0《標準的焊接術語和定義》作為參考。當他了解了我對一些科技類譯文中一些常用詞的譯法有不同看法時,就鼓勵我寫成文章發表。

何德孚老師多年來的研究主要集中在管材的焊接,各種材質的管材在國民經濟和各類工程建設中占有極重要的地位,由板材加工成管材,以及管材之間的連接,焊接是主要手段,這些年來已在國內發展成巨大的產業群。為了了解有關情況,我上網搜索了一下,不經意間發現多年來何老師在國內各種學術型會議和多份科技雜志上發表了大量論文。

寫到這里,不由得聯想到母校交大。每個考進交大的人接受入學教育時必然要知道的交大特點:“門檻高,基礎厚,要求嚴”,老交大實施通才教育,非常重視基礎課的教學。何德孚老師 1961 年畢業于交大機械制造系(5 年制),一直留校任教。從何老師的研究領域和發表的論文看,他的研究成果不僅僅只是焊接工藝,還包括焊接電源,焊接冶金,自動控制等,廣泛涉及機械、電學、電子、光學等諸多領域。

退休以后,何老師也閑不下來,他說:“退休很多年了,一直在讀點‘書’。目的是弄清退休前未及理清及不斷遇到的一些新問題,以求延緩衰老、積極‘養’老和自得其樂。同時也在有心得的時候動手寫點文稿,以為社會作點力所能及的回報。”

寫到這里,何德孚老師的形象清晰地呈現于眼前:忠誠教育事業,科研碩果累累,為人正直坦蕩,唯獨不善鉆營。

何德孚老師,安息吧!

|

|

| 圖4、圖5 何德孚老師的讀書筆記 | |

作者:劉榴

loading......

loading......